06

品質保証 N.S (2009年4月入社)

世界のどこでもNSCI品質を。

製品の「信頼」を守る。

専門知識と人間力で挑む、グローバルな仕事

学生時代はロボットに興味があり電子制御工学を専攻していたため、何かロボットに関する仕事ができたらいいな、という気持ちで入社しました(笑)。入社後はまず生産技術部門で機械的な設備や工程に携わり、ステアリング製品の基本を学びました。その後、電気に詳しい人材がほしいという声がかかって現在の部門に異動して以来、14年ほど品質管理を担当しています。

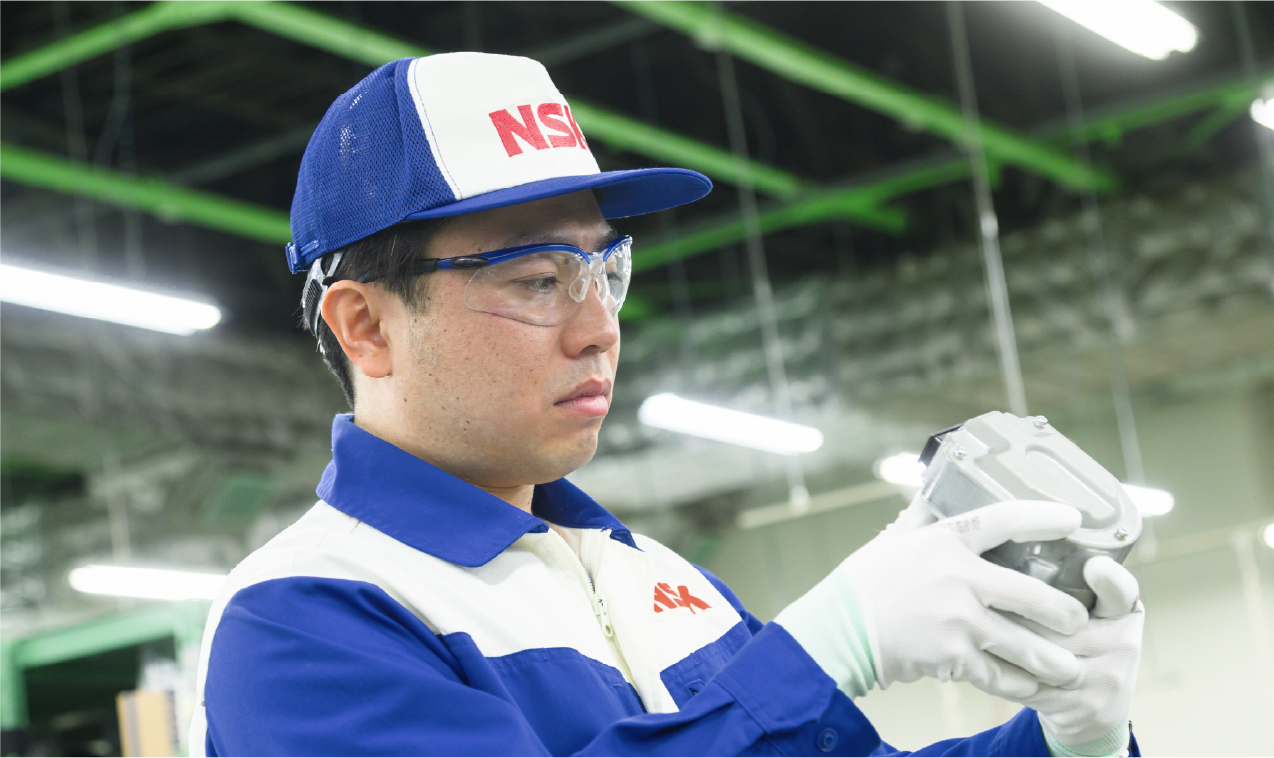

品質管理は、「仕様通りのものが、安定して作れる体制になっているか」を確認する仕事です。私が担当しているのは、モーターやECU(電子制御ユニット)などの電装部品で、構成部品が多く、各部品の製造工程に関する知識も求められます。

新規案件が立ち上がり、部品仕入れ先であるサプライヤーが決定したら、その部品が基準を満たし、仕様通りに、安定した品質で製造できるような工程になっているか、製造準備ができているかなどを確認します。近年は外資系のサプライヤーが増えてきていて、海外の製造現場に足を運ぶ機会が多々あります。不具合が出た場合は、その結果に至ったのはなぜか、どこの工程か、改善方法の検討などを、現地調査します。

文化の違いを越えて、「品質」の意識を育てる

モーターやECUを構成する部品の製造現場も確認する事があるので、EPS以外にも半導体の製造知識なども必要になります。使用されているたくさんの構成部品の中の一つに不具合があったとしても、責任を問われるのは当社になります。アルミの部品がある場合は、鋳造の工程を見に行ったりもしました。サプライヤーが持つ知識も必要なので、幅広く学ばねばなりません。

品質を構成する要素として、人の意識も大きく関わっています。特に新規サプライヤーでは製品や工程の理解だけでなく、基礎となる品質への考え方からすり合わせていく必要があります。私たちが扱うのは、人の命に係わるステアリング系の重要保安部品です。その重みをサプライヤーの製造現場にどう伝えていかに共有するか。同じ意識を持ってもらうべく、品質管理はそういった教育や確認の役目も担っています。

口頭、メール、紙に書いてもTodoリストにしてもデータで渡しても、うまくいかない。最初は、なぜ伝わらないのかというストレスが大きかったですが、そもそもの考え方の違いが国によってあること、結局スムーズに進みだすのはコミュニケーションと信頼関係が重要ということを何度も経験するうちに、だいぶストレスは減ってきました。

「当たり前」は、思い込みだと気付く

入社して2.3年の頃、ハンガリーに出張を命じられ、1人で約2か月間製品不具合の対応をしたことがあります。当時はスマホもなく、宿に偶然あった、日本語ハンガリー語日常会話本を握りしめて、ハンガリー語しか通じない現地スタッフとリペア作業を行う毎日でした。

現地スタッフが定時になると仕事が中途半端でも帰るので、なぜキリのいいところまで仕上げないのかと尋ねたところ、「早く帰って子どもとご飯を食べる」との返事に衝撃を受けました。自分が常識だと思うことは、国が変われば必ずしもそうではないと認識するきっかけとなり、品質管理の考え方のベースとなっています。

採⽤活動中の⽅へのアドバイス

知らない用語やわからないことが合ったら、自分の中で一旦理解するまで諦めない人が向いていると思います。自ら調べたり、わかるまで尋ねて教えてもらうなど、前向きな姿勢で取り組める人が求められています。この業務ならこの人に聞けばわかる!という頼れるスペシャリストがたくさんいますので、臆せず質問してみてください。

この社員の活躍する部署を見る

品質保証