03

製品設計(機械) T.A (2017年8月入社)

解析で未来の車づくりに貢献。

ものづくりの原理原則を追求する日々。

よいものを作る会社で自分の力を試したい

前職では自動車部品を扱う設計業務に携わっていました。業務の中で、さまざまなメーカーの製品を分解して構造を確認する機会があったのですが、その中でNSCIの製品は一つ一つのパーツの作り込みの丁寧さや構造的な工夫が非常に印象的で、技術力が高い会社だなと感じていました。やがて、自分の力を試してみたいという気持ちが強くなり、ちょうど募集がかかっていたタイミングだったのでチャレンジし、転職しました。

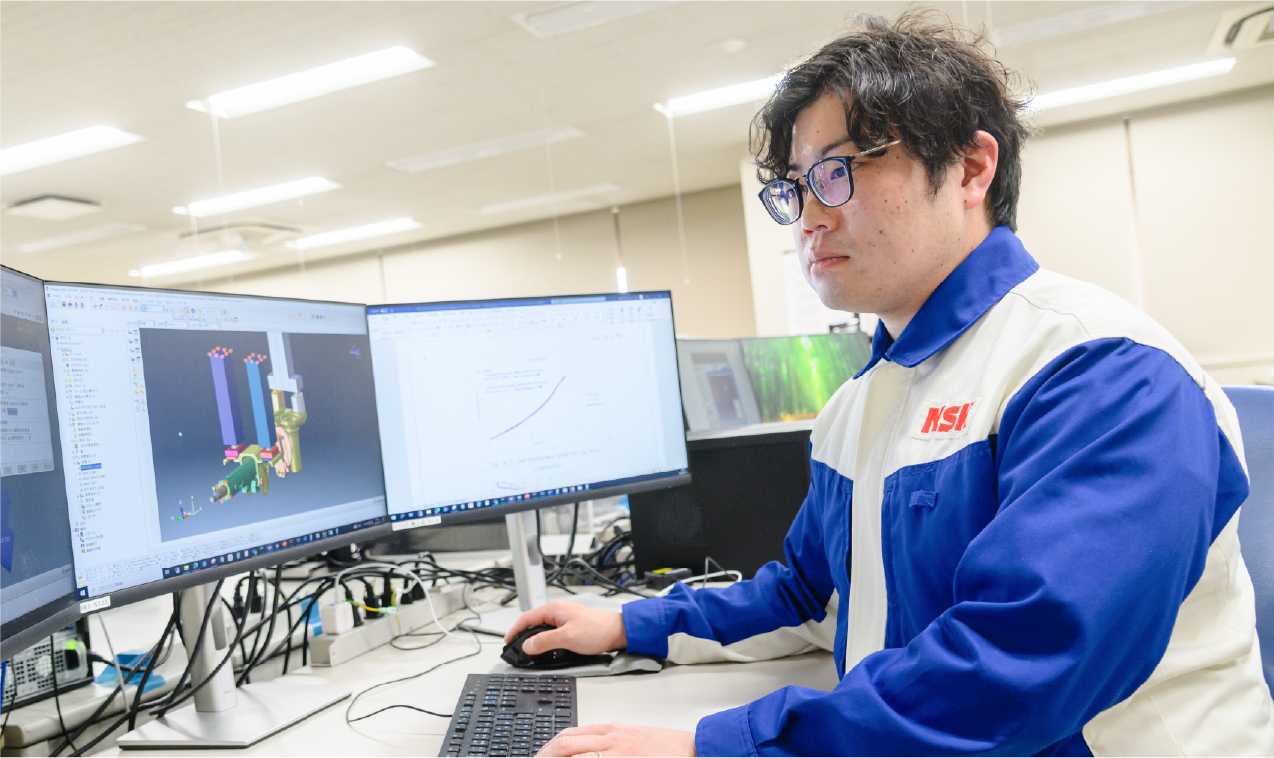

入社当初は設計業務に携わっていましたが、あるとき上司から「設計経験を持った解析エンジニアを育てたい」という声がかかり、手を挙げて今の部署に異動。現在は、設計部署の中で、解析&支援グループというところに所属し、CAE(Computer Aided Engineering)解析をメインに担当しています。これまで扱ったことのない領域だったため当初は戸惑いましたが、新しいことに興味を持つ性格なこともあり、今ではとても面白く取り組めています。

解析への挑戦を後押しする、風土と制度

CAE解析は時間や経費を大幅に抑える単なる効率化ツールではなく、解析を通じて初めて見えてくることも少なくありません。実際に、ずっと苦労していた設計要素が、CAE解析によってまったく別の原因が判明したという経験もあります。やはり自分の仕事が役立ったときは大きな達成感があります。

また、幅広い分野に貢献ができるCAE解析は昨今のトレンドであり、開発スピードは加速し、AIや自動化との融合も進んでいます。プログラミング言語を用いた解析環境の構築・効率化に取り組んだり、技術フォーラムやカンファレンスに参加することで最新技術を取り入れたりしながら、これからどう進化していくのかとわくわくしながら仕事をしています。

NSCIには深掘りして考える技術者が多くいます。仮説を立て、なぜこういう現象が起こるのか原因と理由をしっかり追求する姿勢が貫かれています。迷ったときや悩んだ時に頼りにできるさまざまなシステムも整っています。

また、福利厚生が手厚く、教育・スキルアップへの支援制度も充実しています。たとえば私自身、CAEに必要なプログラミング技術を習得するための通信講座制度を無料で受講しました。また英語についてもTOEIC受験支援制度があるなど、サポート体制が整っています。

一つずつ論理的に。壁を越えて、海を越える

中国やインドの技術拠点を支援する業務にも携わったことがありました。日本と同等の品質を海外拠点でも実現するために、技術的な情報共有や考え方のすり合わせを行うのですが、言葉・技術・文化・システムなどの壁が立ちはだかります。そうした壁を乗り越えるには、「なぜそれが問題なのか」をしっかりと一つずつ掘り下げ、原理原則をもとに論理的に解決していく姿勢が必要です。実際に大変な思いをしながらもそれらの壁を越えた時には大きな自信と成長につながり、結果的に、拠点支援が評価対象となってチームが社内表彰をいただけました。

採⽤活動中の⽅へのアドバイス

何かを理解しようと思ったら相対的に評価をすると色々な部分が見えてくる場合があります。つまり、自分自身を理解するためには、他人を理解する必要があります。いろいろな人と話してみたり、何かを共にする時間を持ったり、たくさんの他人と関わりを持って自分を分析することは有益です。

この社員の活躍する部署を見る

製品設計(機械)